Als Besucherin oder Besucher einer Ausstellung sehen wir immer nur das Resultat einer langen Reihe von Entscheidungen für oder gegen eine bestimmte Lösung. Aber was genau waren die Kriterien, die zu dem jeweiligen Ergebnis geführt haben? Hier biete ich anhand von Beispielen aus meiner Ausstellungspraxis einen Blick hinter die Kulissen und zeige, welche Überlegungen der Auswahl bzw. der Entwicklung der Exponate vorausgegangen sind.

Teil 18: Museumsobjekte im Kindermuseum?

Ein Kindermuseum unterscheidet sich von gewöhnlichen Museen darin, dass es primär um Wissensvermittlung geht und nicht um das materielle oder immaterielle kulturelle Erbe. Die in der Regel eigens für die Ausstellung angefertigten Exponate haben für sich genommen zum Zeitpunkt der Einrichtung keinen musealen Wert.

Da das Kindermuseum des DHMD zu einem Haus mit umfangreicher eigener Sammlung gehört, war der Wunsch, den Kindern neben den Inhalten zu den fünf Sinnen eine Idee davon zu vermitteln, was museale Objekte sind und wie sie gezeigt werden. Aus den Beständen des DHMD habe ich für jedes Kapitel ein Artefakt ausgesucht, das die Sinneswahrnehmung besonders gut repräsentiert. Für den Geruch war dies ein Parfümzerstäuber aus den 1950er Jahren.

Die Präsentation erfolgt mit Bedacht sehr klassisch auf einem weißen Podest mit einer Glashaube, wodurch der Unterschied zu den anderen interaktiven und Hands-on-Exponaten sofort deutlich wird. Sie schafft ein Verständnis dafür, dass Museumsobjekte aufgrund ihrer Seltenheit, ihres kulturellen Wertes und ihrer Fragilität nur eingeschränkt zugänglich gemacht werden können, um dem konservatorischen Auftrag von Museen genüge zu tun.

Damit der Anspruch an Inklusion trotzdem erfüllt bleibt, haben wir die Form der Objekte für blinde und seheingeschränkte Menschen reproduzieren lassen. In der Nähe der Vitrinen können sie barrierefrei betastet werden.

Teil 17: Wie kann ein barrierefreies Exponat gelingen?

Als ich vor einigen Jahren für die Neukonzeption des Kindermuseums im Deutschen Hygiene-Museum Dresden beauftragt war, wünschte sich das Ausstellungshaus eine inklusive Ausstellung zu den fünf Sinnen. Das darauf basierende Konzept integriert den barrierefreien Ansatz in die zentrale Fragestellung, die die Kinder durch das Museum begleitet: Wie nehme ich meine Welt wahr?

Die Leitexponate zu den fünf Sinnen haben wir versucht, so inklusiv wie möglich umzusetzen. Sie bestehen aus einer vergrößerten Darstellung des Sinnesorgans, das vor einem Zylinder in den Raum ragt. Wenn man einen Teil des Zylinders zur Seite dreht, fällt der Blick auf den Querschnitt des Organs als Tastrelief. Auf der gegenüberliegenden Seite findet dieser sich gedoppelt auf einem Monitor mit einer Animation zur Funktion des Organs, die zusätzlich über eine Tonspur erklärt wird. Die Texte sind in einfacher Sprache verfasst, der auf der Wand gesetzte Einführungstext kann zusätzlich angehört und der Inhalt in Gebärdensprache übertragen auf einem Monitor angesehen werden.

Im Ergebnis sind die Modelle der Sinnesorgane eine Annäherung an ein barrierefreies Exponat. Sie bieten u. a. auch blinden, seheingeschränkten und gehörlosen Kindern die Möglichkeit, die Inhalte der Exponate zu erschließen. Aber der Anspruch, dass sie vollständig ohne fremde Hilfe auskommen können, musste hier nicht in Gänze erfüllt werden, weil wir davon ausgehen konnten, dass alle Kinder in Begleitung kommen.

Teil 16: Wie lässt sich eine unsichtbare Ausstellung umsetzen?

Im Zuge der Einrichtung eines neuen, immersiven Geheges, in dem Giraffen, Zebras, Antilopen und Laufvögel vergesellschaftet sind, wünschte sich der Tierpark Berlin einen Lehrpfad zur afrikanischen Savanne. Weil in dem Gehege die Raubtiere aus naheliegenden Gründen fehlen, aber in ihrem natürlichen Lebensraum ein unverzichtbarer Teil des Ökosystems sind, war meine Idee, sie als unsichtbar Anwesende zu inszenieren. Das Publikum sieht sie nicht, aber es hört sie und stößt auf ihre Spuren.

Das erste Exponat ist die Nachbildung des frisch abgenagten Skeletts eines Gnus, das in der Savanne von Löwen hätte erlegt worden sein können. Schilder mit erläuterndem Text sind in der Regel so positioniert, dass sie auf das Exponat, etwas versteckt, folgen, sodass Kinder und Erwachsene unvorbereitet auf die Spuren und Geräusche der Raubtiere treffen und dadurch die Spannung erhöht wird.

Im weiteren Verlauf des Parcours stoßen die Besucherinnen und Besucher u. a. auf einen nachgebildeten Hyänenbau, aus dem die Laute von Jungtieren dringen. Hinter einem Busch ertönt beim Vorbeigehen Löwenbrüllen. Am Ende stehen sie, ohne es zu wissen, auf einer mit Erde bedeckten Rüttelplatte, die synchron mit dem Geräusch einer vorbeiziehenden, von Raubtieren aufgescheuchten Gnuherde ausgelöst wird.

Indem das Publikum stets damit rechnen muss, dass etwas passiert, wird die Spannung über den gesamten Weg aufrechterhalten und die als Savanne inszenierte Landschaft zum Ort eines imaginierten Safariabenteuers.

Teil 15: Wie lassen sich die Texte auf das Publikum abstimmen?

Ein Lehrpfad im Zoo muss sehr heterogene Anforderungen hinsichtlich der Zielgruppen erfüllen. Zum großen Teil besteht das Publikum aus Familien mit Kindern. Einige gehen mit Jahreskarten immer wieder durch dieselbe Ausstellung. Dazu kommen Touristen aus dem In- und Ausland. Idealerweise bietet sie allen Gruppen etwas.

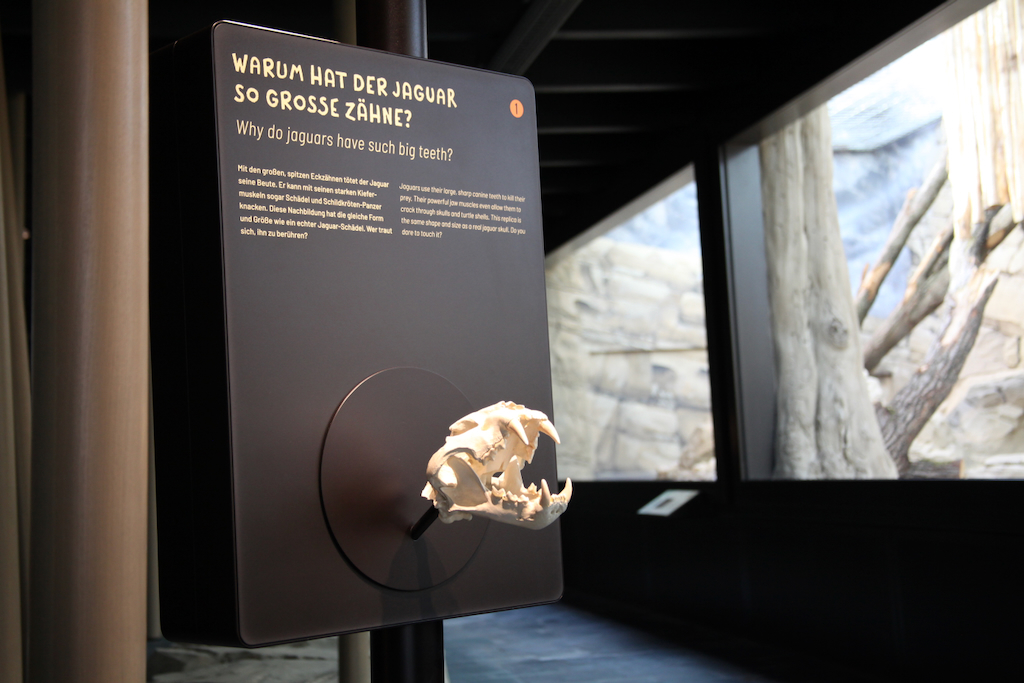

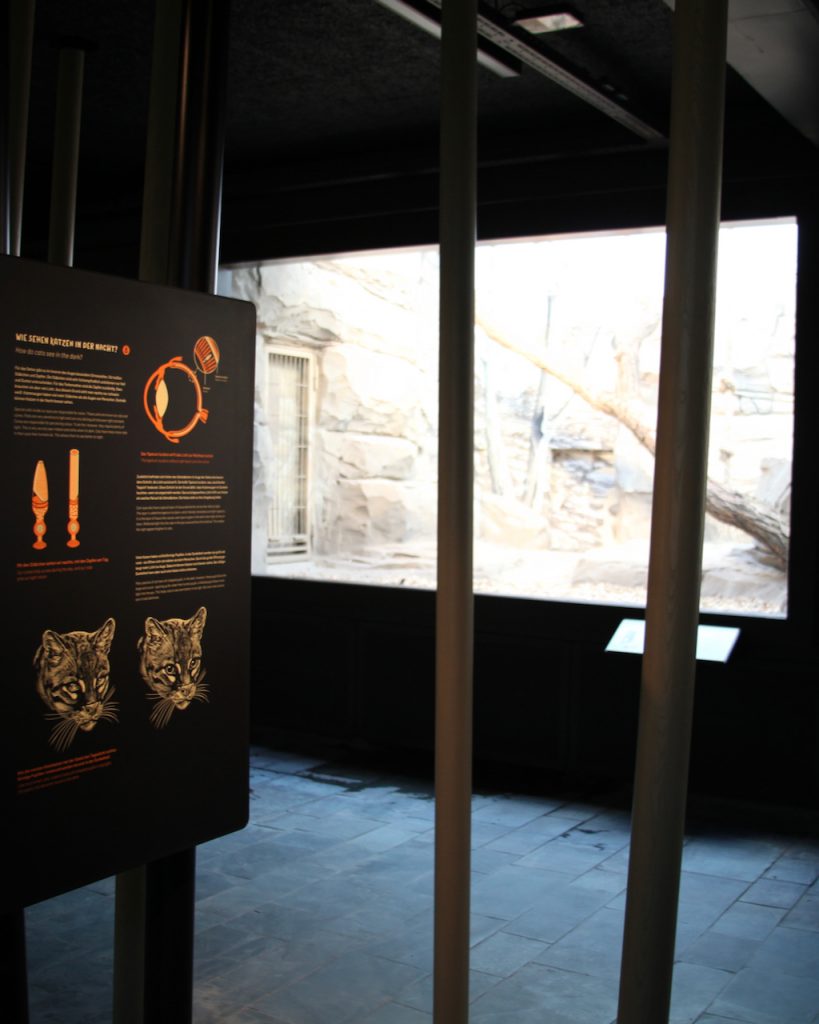

Im „Reich der Jäger“ sind die Texte in einfacher Sprache verfasst. Das macht sie für ältere Grundschulkinder und Menschen mit eingeschränkter Lesekompetenz gut verständlich, ohne routinierte Leserinnen und Leser zu irritieren, was bei der stärker von der Standardsprache abweichenden Leichten Sprache eher der Fall ist. Zusätzlich gibt es eine englische Übersetzung.

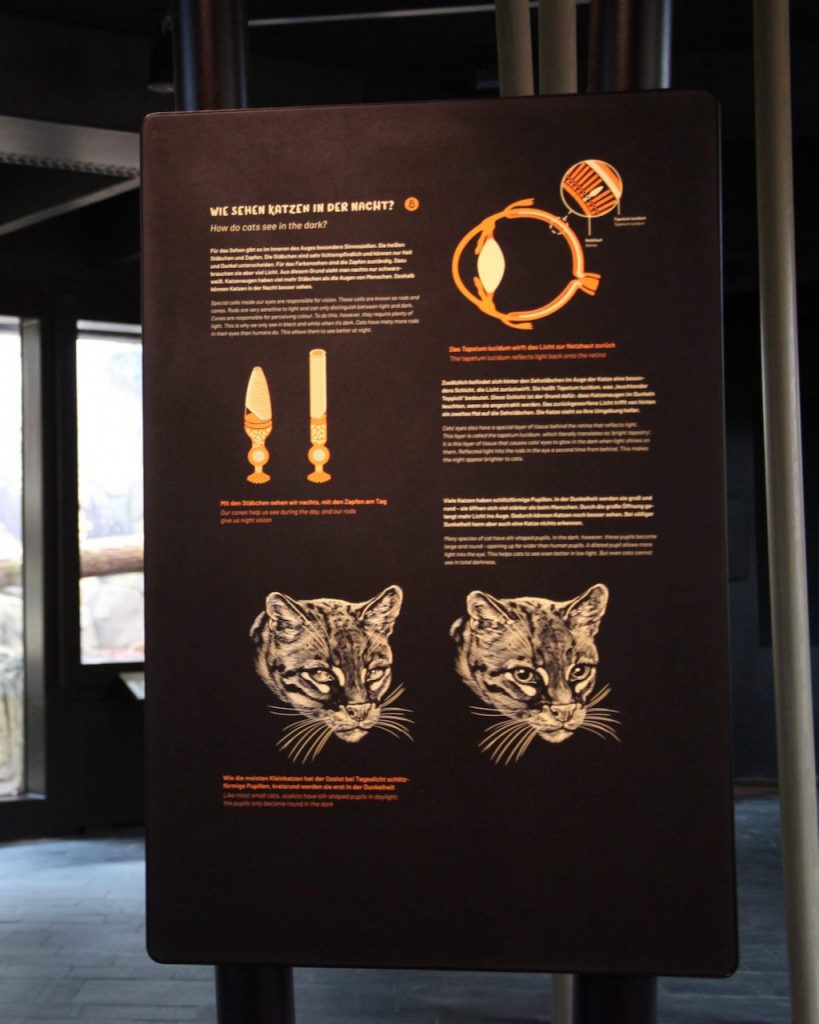

Die Befestigung der Exponatkorpusse an den frei im Raum stehenden Rundstäben hat den Vorteil, dass sie auf Vorder- und Rückseite bespielt werden können. Diese Möglichkeit habe ich für eine klare Trennung von A- und B-Texten genutzt. Auf der Vorderseite wird mit etwa 300 Zeichen nur so viel wie nötig gesagt, um das Exponat zu verstehen. Die biologischen Zusammenhänge werden mit Infografik und umfangreicherem Text bis zu 1.200 Zeichen auf der Rückseite erklärt.

Den Einführungstext vom Vertiefungstext zu separieren, bietet den Vorteil, dass die Textmenge nicht verschreckt. Im anderen Fall kann davon ausgegangen werden, dass viele Besucherinnen und Besucher gar nicht erst anfangen, den Text zu lesen. Der Vertiefungstext ermöglicht dem besonders interessierten oder wiederkehrenden Publikum die Möglichkeit, mehr zu entdecken.

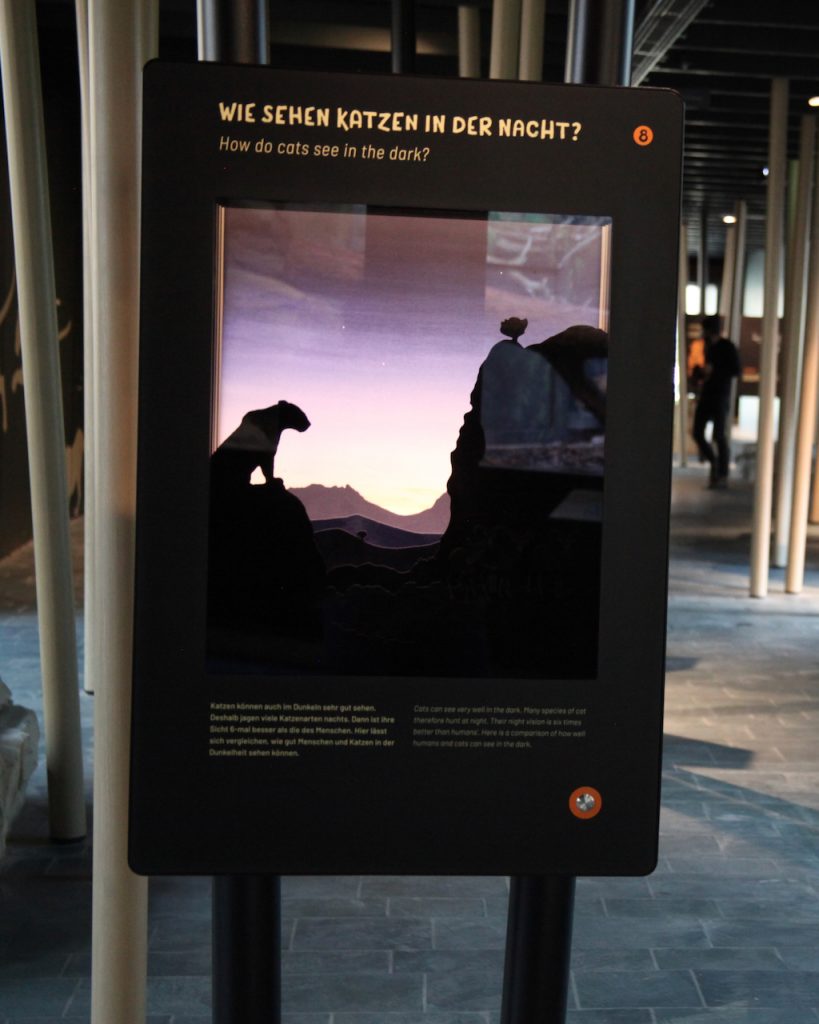

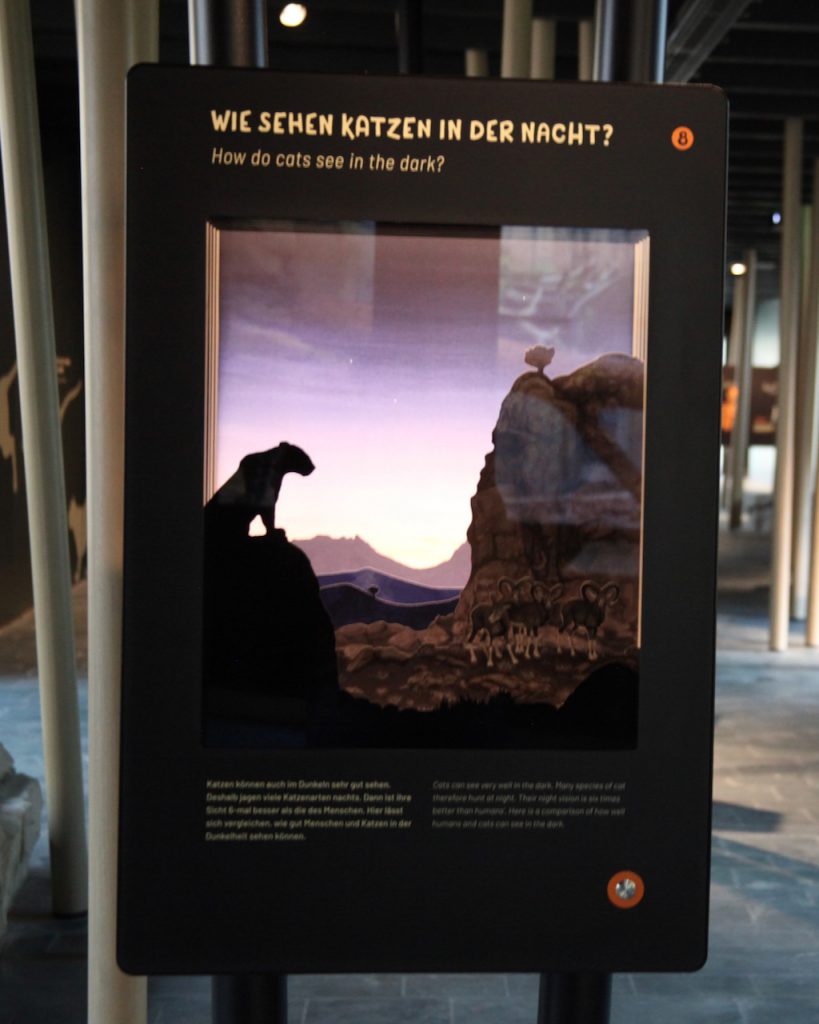

In dem Beispiel zeigt ein von Gabriele Ludewig gestaltetes Exponat, dass die Beutetiere im Vordergrund erst sichtbar werden, wenn man sie nach einem Tastendruck mit den Augen des Leoparden sieht. Auf der Rückseite wird mit Infografiken und Illustrationen von Falk Nordmann erklärt, warum Katzen in der Dämmerung 6-mal besser sehen als der Mensch.

Teil 14: Wie bringt man ein Leopardenskelett zum Laufen?

Katzen haben im Vergleich zum Menschen einen besonders beweglichen Körper, der es ihnen ermöglicht, schnell zu laufen und weit zu springen. Um diese beiden für die Jagd wesentlichen Eigenschaften in einem Highlight-Exponat nachvollziehbar zu machen, erschien mir eine interaktive Animation am besten geeignet.

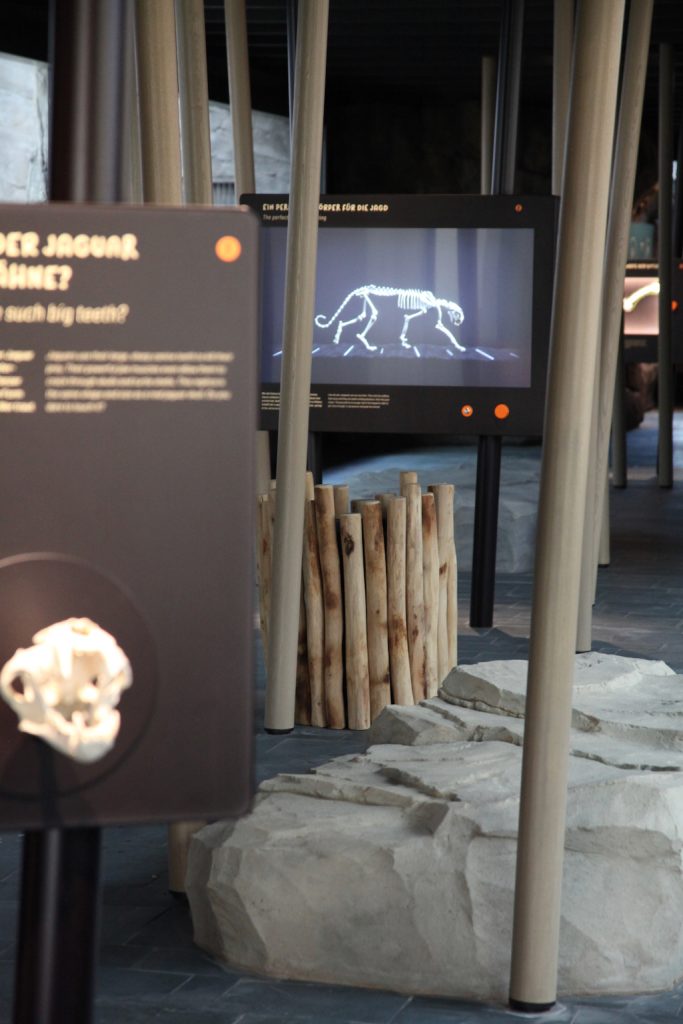

In der Grundeinstellung ist auf einem 4K-Monitor ein gehendes Leopardenskelett zu sehen. Durch Drehen eines Reglers lässt es sich über den Trab und Galopp beschleunigen bis zum abschließenden Sprung auf ein imaginäres Beutetier. Beim Drücken eines Tasters werden die Bewegungsabläufe in Zeitlupe gezeigt.

Das unmittelbare Feedback auf die Steuerung in der Bewegung des Tieres hat etwas Magisches und fasziniert Erwachsene und Kinder gleichermaßen. In der Zeitlupe kann man sehen, dass die Schulterblätter im Galopp frei am Körper entlanggleiten, dass die Wirbelsäule im Sprung wie eine Feder expandiert und Hände und Füße der Zehengänger bei der Landung die Energie absorbieren.

Die Umsetzung war recht aufwendig. Fachliche Unterstützung im Bereich funktionelle Morphologie fanden wir bei Prof. Dr. Nyakatura von der HU Berlin. Derk Ebeling orientierte sich bei der Ausarbeitung der Animation zunächst grob an existierenden Bewegungsstudien von Hunden, die auf einem Laufband geröntgt wurden und konnte dann bei der Erarbeitung der detaillierten Bewegungsabläufe des Leoparden auf die Expertise von Herrn Nyakatura zurückgreifen.

Auch die Gestaltung des Interface hat einige Arbeit bei der Konzeption erfordert, damit Größe, Form und Bedienwiderstand des Drehreglers optimal auf Kinderhände abgestimmt sind. Rotes Pferd Berlin hat den Entwurf in einer langlebigen, vandalismussicheren Version technisch umgesetzt.

Teil 13: Wie können die Exponate gegen die Tiere bestehen?

Realistischerweise muss man davon ausgehen, dass die Motivation für einen Zoobesuch in der Freizeit normalerweise die Tiere sind und nicht die Didaktik. Großkatzen wie Tiger, Löwen und Leoparden gehören zu den sogenannten „charismatischen“ Arten, denen viele Menschen eine besondere Sympathie entgegenbringen, weil sie sie als schön, eindrucksvoll, intelligent oder majestätisch wahrnehmen.

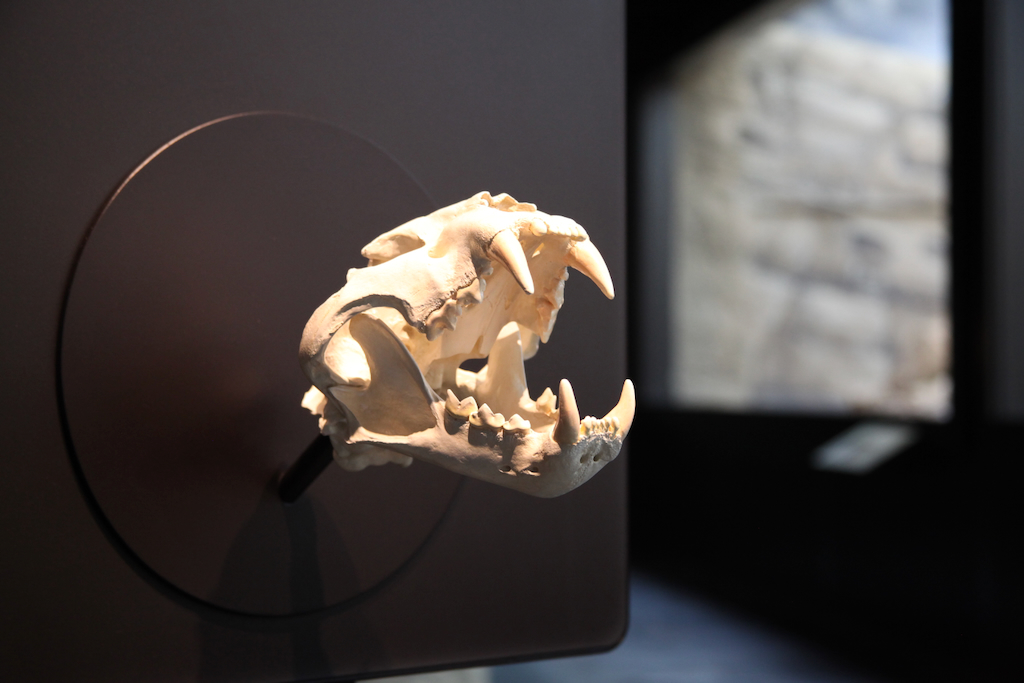

Deshalb habe ich bei der Konzeption der Exponate gar nicht erst versucht, mit den Bewohnern des Raubtierhauses zu konkurrieren. Ich bin immer von den Tieren als den eigentlichen Stars ausgegangen. Trotzdem erschien es mir hinsichtlich der Dramaturgie sinnvoll, an den Anfang der Ausstellung zwei Exponate zu setzen, die die Aufmerksamkeit besonders auf sich ziehen, damit die Didaktik gleich als etwas etabliert wird, das es sich lohnt, anzuschauen.

Das erste Exponat direkt am Eingang ist die exakte Nachbildung eines Jaguarschädels mit geöffnetem Maul in Originalgröße. Auf den Jaguar fiel die Wahl, weil sein Kausystem unter den Katzen die größte Beißkraft aufweist. Die Idee war, die Angstlust von kleineren Kindern anzusprechen und sie zum Berühren des Schädels als kleine Mutprobe zu animieren.

Hinter einem Sitzfelsen folgt dann das zweite Exponat mit einem 55-Zoll-Monitor, auf dem ein langsam gehendes Leopardenskelett zu sehen ist. Er ist so positioniert, dass seine Front beim Betreten der Ausstellung direkt zum Publikum weist und er gleichermaßen vom ersten Exponat aus zwischen den Stäben gut zu sehen ist. Auch hier war der Gedanke, die Faszination von Kindern für Bildschirme, auf denen sich etwas bewegt, zu nutzen, um sie zum Exponat hinzuführen. Dort können sie dann ihrem Spieltrieb folgen und beim Betätigen von Taster und Regler ausprobieren, was passiert.

Teil 12: Wie lassen sich Bestandsarchitektur und Szenografie aufeinander abstimmen?

Das Mitte der 1970er Jahre eröffnete Raubtierhaus ist im typischen Stil der Zeit von einer reduzierten, geometrischen Ästhetik bestimmt. Entsprechend der damaligen Auffassung einer hygienischen Tierhaltung waren die Gehege gekachelt. Auf wandmontierten Podesten traten die Großkatzen in einen starken Kontrast zum blauen Kachelhintergrund und wirkten wie isolierte Ausstellungsobjekte.

Knapp fünfzig Jahre später ist dieser Ansatz nicht mehr zeitgemäß. Heute wird eher versucht, das natürliche Habitat der Tiere nachzubilden und ihren Bedürfnissen stärker zu entsprechen. Im Zuge der Sanierung des Gebäudes durch Rasbach Architekten wurden die Gehege vergrößert, mit Kunstfelsen ausgestattet und der Lebensraum an den Gehegewänden illusioniert.

Bei der Entwicklung des Gestaltungskonzepts stellte ich mir die Frage, wie sich zwischen der naturnahen Gehegeinszenierung und der im Publikumsbereich weitgehend unveränderten Bestandsarchitektur mit langen, geraden Gängen und einer niedrigen Rippendecke vermitteln lässt. Das Ergebnis ist eine Szenografie, die einen stark abstrahierten Wald nachbildet.

Das Mitte der 1970er Jahre eröffnete Raubtierhaus ist im typischen Stil der Zeit von einer reduzierten, geometrischen Ästhetik bestimmt. Entsprechend der damaligen Auffassung einer hygienischen Tierhaltung waren die Gehege gekachelt. Auf wandmontierten Podesten traten die Großkatzen in einen starken Kontrast zum blauen Kachelhintergrund und wirkten wie isolierte Ausstellungsobjekte.

Knapp fünfzig Jahre später ist dieser Ansatz nicht mehr zeitgemäß. Heute wird eher versucht, das natürliche Habitat der Tiere nachzubilden und ihren Bedürfnissen stärker zu entsprechen. Im Zuge der Sanierung des Gebäudes durch Rasbach Architekten wurden die Gehege vergrößert, mit Kunstfelsen ausgestattet und der Lebensraum an den Gehegewänden illusioniert.

Bei der Entwicklung des Gestaltungskonzepts stellte ich mir die Frage, wie sich zwischen der naturnahen Gehegeinszenierung und der im Publikumsbereich weitgehend unveränderten Bestandsarchitektur mit langen, geraden Gängen und einer niedrigen Rippendecke vermitteln lässt. Das Ergebnis ist eine Szenografie, die einen stark abstrahierten Wald nachbildet.

Dazu wurden zwischen Boden und Decke in unterschiedliche Richtungen leicht geneigte Rundstäbe verspannt. Durch einen dunkelgrünen Anstrich werden die Deckenrippen optisch zusammengezogen und erscheinen weniger dominant. Zwischen ihnen verschwinden die Rundstäbe wie Baumstämme in einem Blätterdach. Sie sind so positioniert, dass sie in Laufrichtung dichter und in Querrichtung offener stehen. Weil sie gleichzeitig als Halterung für Exponate dienen, wird ermöglicht, diese nach und nach wie Tiere im Urwald zwischen den Stäben zu entdecken. Da mit dieser Lösung auf einen Sockel verzichtet werden konnte, sind sie mit einem Rollstuhl problemlos unterfahrbar. Zugleich ist ein nach beiden Seiten freier Blick auf die Gehege gewährleistet.

Teil 11: Realismus oder Haltbarkeit?

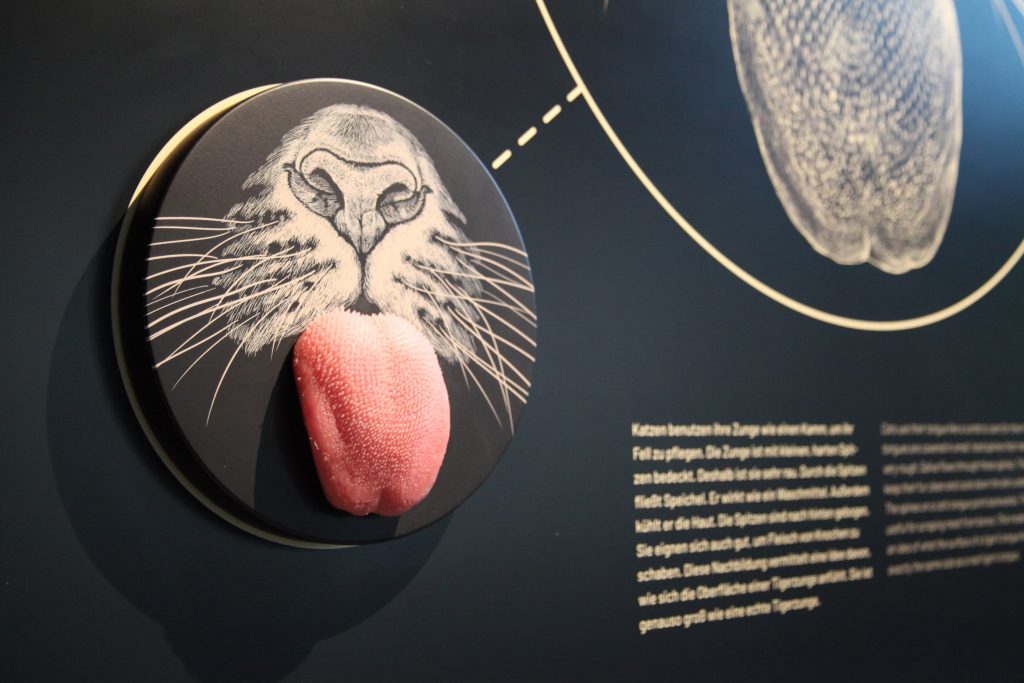

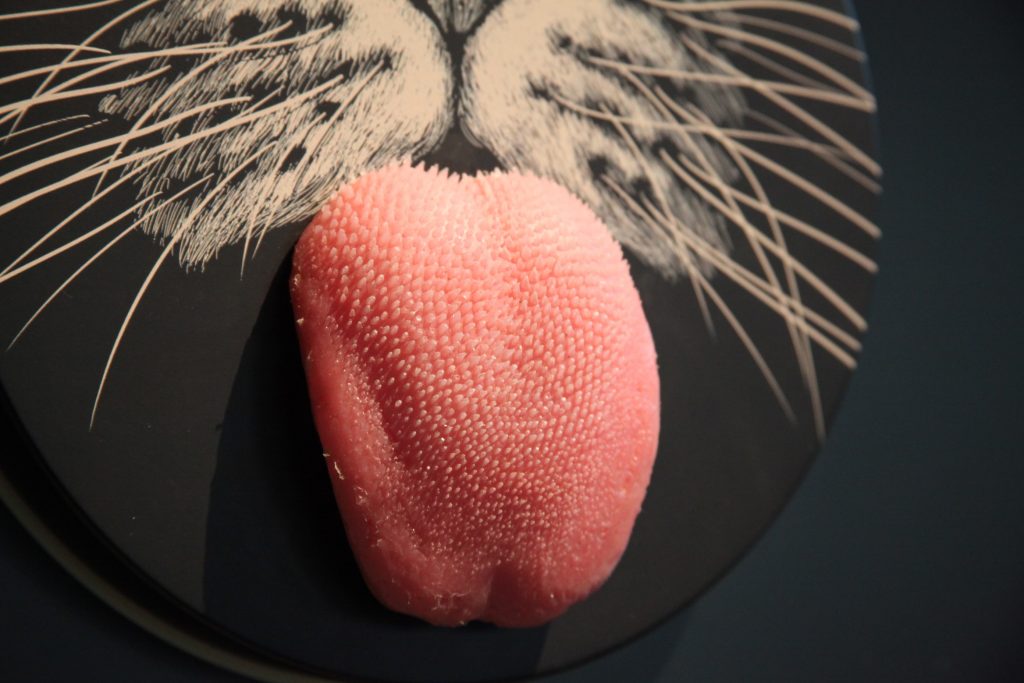

Die Ballen der Tigertatze und die Tigerzunge in ihren Eigenschaften für das Reich der Jäger möglichst exakt nachzubilden, erschien mir vielversprechend, weil beide (zumindest für Menschen ohne innigere Katzenerfahrung) unvermutete haptische Qualitäten haben, die sich, wie ich hoffte, in einem Hands-on-Exponat gut umsetzen ließen.

Die Ballen der Tatze sind überraschend weich, denn sie sind Voraussetzung dafür, dass sich der Tiger lautlos an seine Beute schleichen kann. Seine Zunge dagegen ist unerwartet rau, weil er ihre dornenartigen Papillen u. a. dazu nutzt, Fleisch vom Knochen abzuschaben.

Durch ausgiebige Recherche und eine sehr akkurate Umsetzung ist es gelungen, diese Eigenschaften in den beiden Exponaten weitestgehend naturgetreu wiederzugeben. Doch leider war der Realismus erkauft mit einer mangelnden Haltbarkeit. In einem Haus wie dem Berliner Zoo, den jährlich mehr als 3,6 Millionen Menschen besuchen, wird das sehr schnell sichtbar. Innerhalb weniger Wochen waren die Papillen durch den Handschweiß geradezu weggeätzt. Und auch die Ballen der Tatze wurden vom begeisterten Befühlen so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass eine andere Lösung gefunden werden musste. Am Ende wurden beide Exponate neu in einem harten Material ausgeführt.

Dieses Beispiel zeigt, dass es manchmal notwendig ist, Zugeständnisse in der Umsetzung zu machen, um die Langlebigkeit zu gewährleisten. Dabei kommt es sehr darauf an, wo und wie lange ein Exponat präsentiert wird. Was in einer temporären Ausstellung eines kleinen Museums möglich ist, kann an einem anderen Ort schwierig sein. Bekannte Zoos mit ihrem riesigen Publikum und fehlenden Aufsichten sind die Königsdisziplin des robusten Exponatbaus. Dabei geht es gar nicht unbedingt um Vandalismus oder Diebstahl. Es reicht schon, wenn die Exponate zu sehr geliebt werden.

Teil 10: Wie lässt sich auf einer kleinen Fläche viel erzählen?

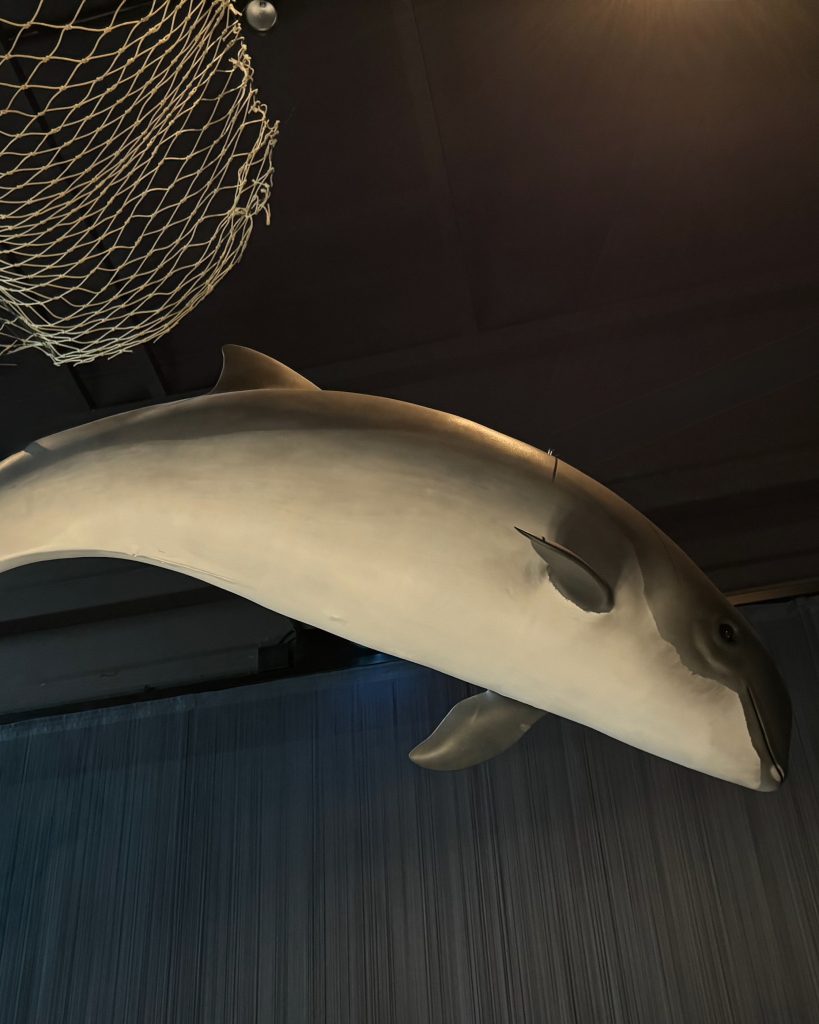

Für die Erlebnisstation Wale im Hessischen Landesmuseum Darmstadt standen uns ungefähr 40 qm Fläche hinter einer im Raum stehenden Wandscheibe und in dem Durchgang zur Verfügung, der von dieser Wand verdeckt wird. Insgesamt waren die räumlichen Möglichkeiten also etwas eingeschränkt. Wie ist es trotzdem gelungen, die wesentlichen Aspekte unterzubringen?

Zunächst war es wichtig, die Raumabschnitte zu gliedern. Die Szenografie von Anna Sieveking von Borck arbeitet mit einem umlaufenden Fadenvorhang, der den Durchgang als eigenen Raum definiert. Dadurch wurde eine weitgehende thematische Trennung möglich. In dem vorderen Bereich werden im Wesentlichen die Walprodukte thematisiert, in dem Durchgang taucht das Publikum in die Tiefsee ein und kann sich dort mit den Ereignissen unter Wasser beschäftigen.

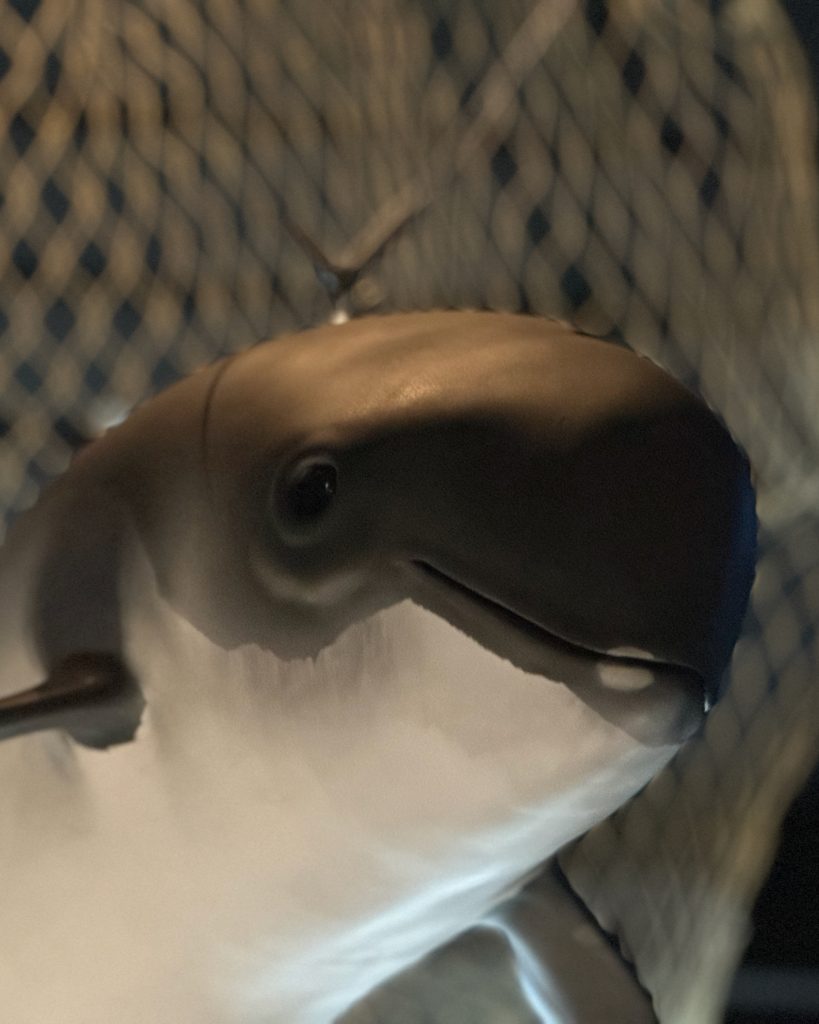

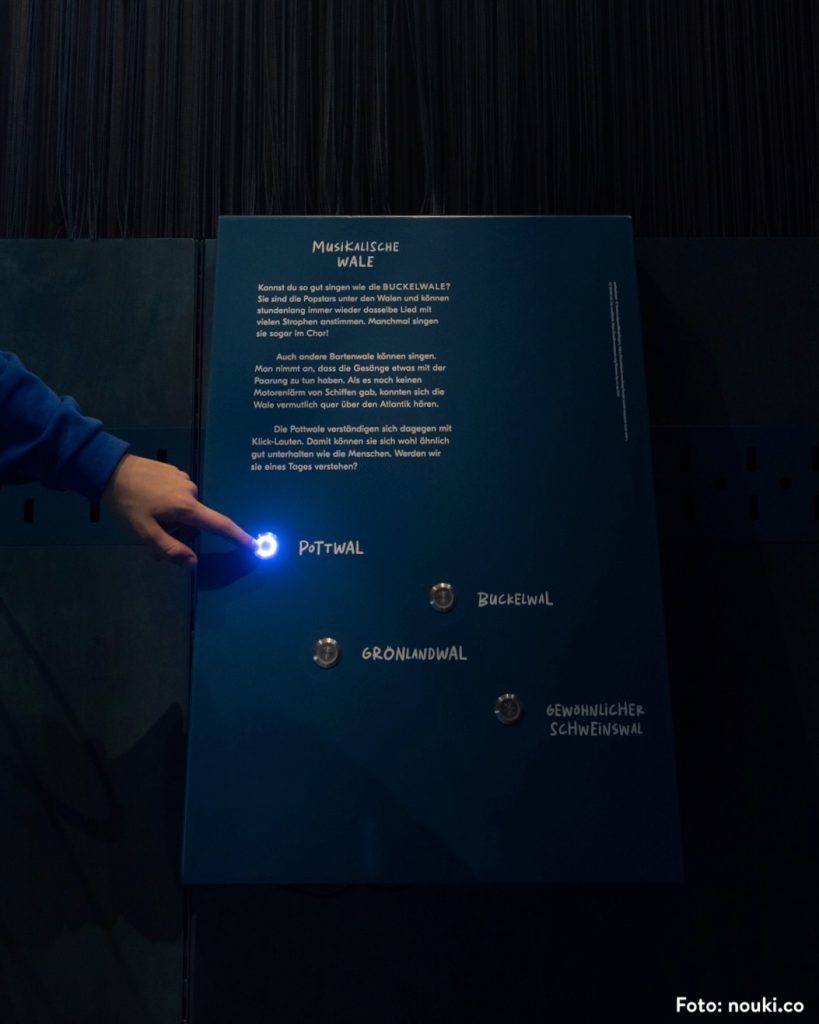

Die zweidimensionale Ausführung der Produktdarstellungen sparte ein wenig Platz. Vor allem aber ermöglichte die Nutzung der Wandscheibe als Projektionsfläche für zwei alternierend gezeigte Animationen, von denen eine mit einem eingesprochenen Text vertont ist, viel zu erzählen. Im Durchgang werden alle Flächen genutzt. Auf dem Boden ist eine animierte Jagdszene zwischen Pottwal und Riesenkalmar (Derk Ebeling) zu sehen. Oberhalb der Vitrinen (Ausstellungsarchitektur BACH DOLDER) gibt es auf der Wand hinter dem Fadenvorhang weitere Informationen zu entdecken (Grafik Sabrina Fritz). Zusätzlich wird der Luftraum über dem Publikum genutzt, um das Präparat eines Schweinswals und ein Geisternetz zu zeigen. Darüber hinaus gibt es mit zwei Audiostationen, bei denen Wallaute und Unterwasserstörgeräusche ausgewählt werden können, und einem Erklärfilm zur ökologischen Bedeutung des Pottwals weitere Exponate, die wenig Platz einnehmen, aber viel erzählen. Am Ende kommt es auf das Zusammenspiel aller Elemente an, damit sich das Gefühl einer stimmigen, ganzheitlichen Ausstellungserfahrung und nicht bloß einer additiven Aneinanderreihung von Inhalten einstellt.

Teil 09: Wie umgehen mit kontroversen Positionen?

In den 1970er Jahren kam es u. a. durch Kampagnen von Tierschutzorganisationen zu einer Neubewertung des Walfangs, die schließlich 1986 in einem Moratorium mündete. Innerhalb nur einer Generation hatte sich damit der Blick auf die Tiere völlig verändert. Aus heutiger Sicht erscheint es kaum mehr vorstellbar, dass Menschen überhaupt in der Vergangenheit Wale gejagt haben. Die allermeisten Besucherinnen und Besucher der Erlebnisstation Wale im Hessischen Landesmuseum Darmstadt werden das Töten der Tiere ablehnen.

Doch wenn man sich eingehender mit dem Thema beschäftigt, wird deutlich, dass es nicht so einfach ist, eine ethisch einwandfreie Position zu beziehen. Das zeigt sich schon bei der Frage, ob es mit den eigenen Werten vereinbar ist, dafür zu plädieren, indigenen Gemeinschaften, zu deren Tradition es seit Jahrtausenden gehört, Walfleisch zu konsumieren und Bestandteile der Tiere zu nutzen, die Waljagd zu verbieten. Nach dem Abschluss meiner Recherchen erschien es mir vielversprechend, in einem Exponat noch andere Perspektiven aufzunehmen, die die Selbstverständlichkeit der eigenen Position ein wenig herausfordern.

Es handelt sich dabei um ein Fragespiel, das die Mitspielerinnen und Mitspieler gezielt vor Entscheidungen stellt, die sie mit zunehmender Verzweigung des Entscheidungsbaums immer mehr von ihrer anfangs eindeutigen Positionierung entfernt. Nach und nach wird deutlich, dass es oft kaum möglich ist, eine ethisch klare Haltung einzunehmen, ohne dass sie in Widerspruch tritt zur eigenen Lebensführung oder zu anderen Werten, die einem wichtig sind.

Am Ende des Spiels lässt sich der eigene Weg durch den Entscheidungsbaum mit den Wegen der anderen vergleichen, denn die Pfade werden um so breiter dargestellt, je häufiger ihnen gefolgt wurde. In unserer heutigen Zeit der zunehmenden Polarisierung vermittelt das Spiel, dass einfache Antworten nicht unbedingt geeignet sind, um der komplexen Wirklichkeit gerecht zu werden.

Teil 08: Wie lässt sich mit einem Exponat umgehen, das unverrückbar ist?

In dem Ausstellungsbereich, der vom Hessischen Landesmuseum Darmstadt für die Erlebnisstation Wale ausgesucht worden war, gab es mit zwei Unterkieferknochen eines Grönlandwals, die portalartig einen Durchgang flankieren, bereits zwei unübersehbare Exponate zum Thema. Diese auf die ursprüngliche Einrichtung des damaligen Museumsneubaus im Jahre 1906 zurückgehende Inszenierung ist typisch für die Zeit des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, in der Monumentalität und Schaueffekt im Vordergrund standen.

Heute würde man die Knochen wohl nicht mehr auf diese Weise zeigen. In der Geste, sie zu architektonischen Elementen umzufunktionieren, erscheint einerseits noch die Hybris des Menschen, sich über die Natur zu stellen. Andererseits kann sie als kulturelle Aneignung verstanden werden, weil sie eine indigene Praxis nachahmt. Doch alle Überlegungen, die Walknochen neu zu präsentieren, fanden bald ein Ende, weil sie sich wegen ihrer schieren Größe und ihres Gewichts als unverrückbar erwiesen.

Um ihre Funktion als schmückendes Raumelement zurückzudrängen und sie wieder stärker zum Tier in Bezug zu setzen, erschien es naheliegend, den Grönlandwal zu zeigen, in Originalgröße. Das war nur als Projektion auf die Wandscheibe möglich. Derk Ebeling hat ein beeindruckendes, 18 Meter langes Exemplar animiert, das sich in natürlicher Geschwindigkeit über die Fläche schiebt. Die langsame Bewegung schafft eine fast meditative Atmosphäre und ermöglicht es, die auf der gegenüberliegenden Seite installierten Unterkieferknochen mit der Form des Wals abzugleichen.

Teil 07: Was tun, wenn die passenden Exponate fehlen?

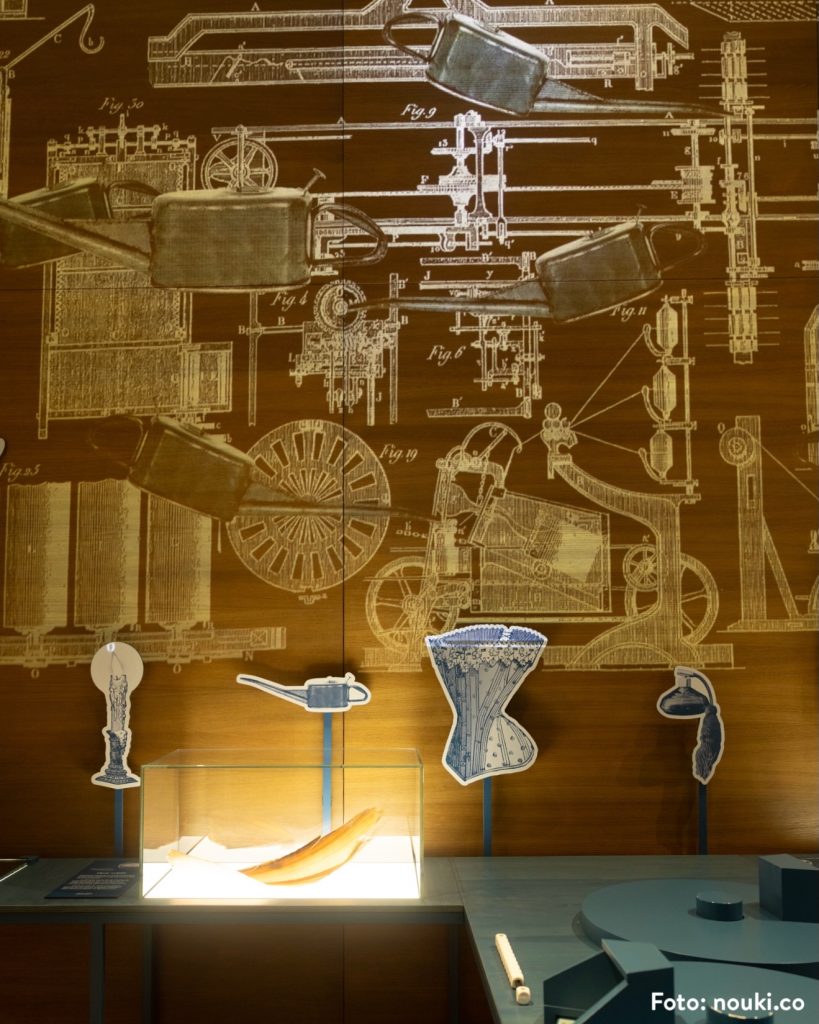

Der erste Teil der Erlebnisstation Wale befindet sich vor einer frei stehenden Wandscheibe auf einem Exponattisch. Dort sind die Inhalte verortet, die sich mit der Funktion von Blubber, Walratöl und Barten für die Wale beschäftigen, den Bestandteilen, deretwegen sie über Jahrhunderte hauptsächlich gejagt wurden. Die aus ihnen hergestellten Produkte, so die Idee, bekommen thematisch abgesetzt einen leicht erhöhten Platz im Hintergrund.

Nun hat das Hessische Landesmuseum Darmstadt zwar interessante Exponate zum Thema Wale in seinem Sammlungsbestand, aber nicht die benötigten Walprodukte. Eine naheliegende Möglichkeit wäre gewesen, sie nachzubilden. Doch das Ergebnis hätte den Aufwand nicht gerechtfertigt, weil an den Produktrepliken genauswendig wie an den Originalen die Bedeutung und Funktion der Walbestandteile ablesbar gewesen wäre. Um die Relevanz der Wale für die Industrialisierung und den Alltagskonsum bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts verständlich zu machen, erwies es sich als notwendig, die Produkte in einen größeren Zusammenhang einzubetten.

Die Lösung war, von Stefan Matlik einen Erklärfilm umsetzen zu lassen, der auf die Fläche der Wandscheibe über dem Tisch projiziert wird. Anstelle dreidimensionaler Objekte befinden sich oberhalb des Tisches in Blauweiß Abbildungen der Produkte im Konturenschnitt, die auf den Farbklang der Ausstellung abgestimmt sind. Die jeweiligen Episoden starten an der Position der zugehörigen, statischen Produktdarstellungen und animieren sie im Film. Dazu gibt es einen eingesprochenen Text und unterhaltsame Geräusche.

Durch die zweidimensionale Ausführung der Produkte und ihre einheitliche Farbigkeit bilden sie optisch eine zusammengehörige Gruppe, die sich von den Objekten auf dem Tisch klar absetzt, was bei einer Präsentation der Originalobjekte nicht so eindeutig gewesen wäre. Manchmal hat der Mangel auch Vorteile.

Teil 06: Warum nicht auch einmal ein Geruchsexponat?

Im Unterschied zu anderen Sinnen nehmen die Eindrücke beim Geruchssinn keinen Umweg über den Thalamus, der die Informationen sortiert und filtert, sondern gelangen direkt in das limbische System, in dem die Emotionen verarbeitet werden. Das kann dazu führen, dass ein bestimmter Geruch unwillkürlich intensive Erinnerungen auslöst, wie die Madeleine bei Marcel Proust.

Das Potential von Geruchsexponaten wird erstaunlich selten genutzt. Dabei bieten sie besonders auch in Ausstellungen, die Kinder ansprechen sollen, eine hervorragende Möglichkeit, die Inhalte abwechslungsreicher zu präsentieren.

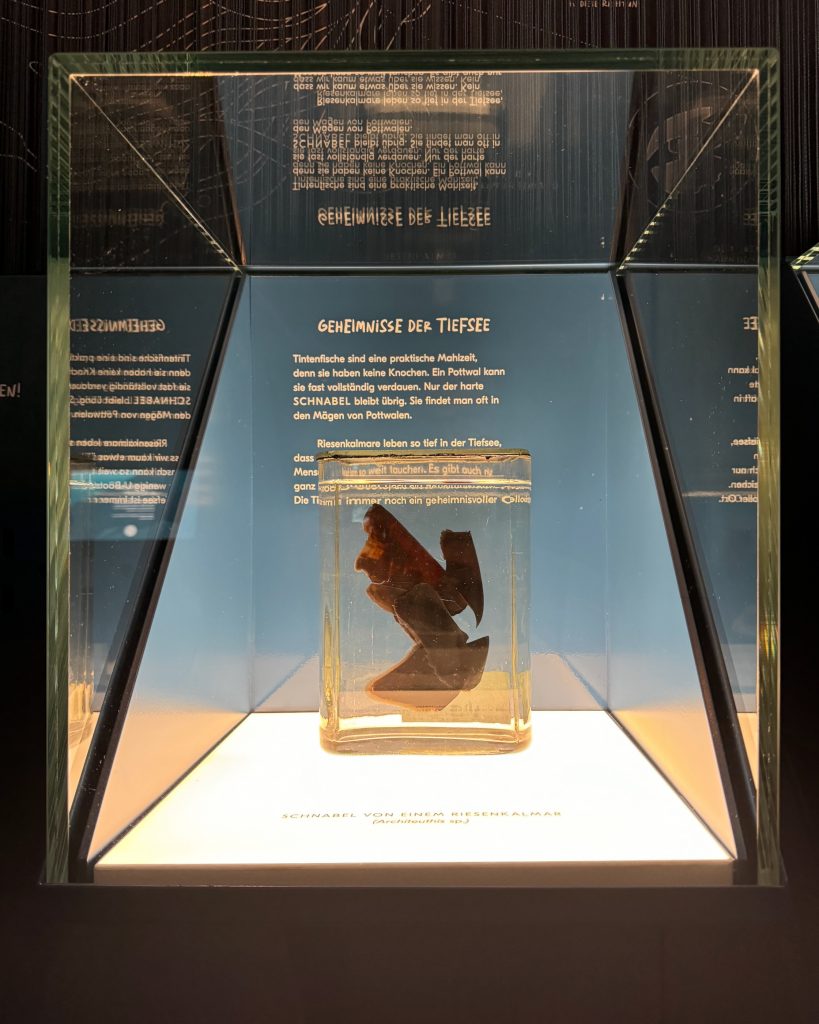

Bei der Erlebnisstation Wale brauchte ich nicht lange nach einem passenden Thema zu suchen. Im Sammlungsbestand befindet sich der Schnabel eines Riesenkalmars aus dem Magen eines Pottwals. Das Nasspräparat war schon früh als Ausstellungsexponat gesetzt, weil es einen Teil eines weitgehend unerforschten Tieres zugänglich macht, das nahezu unerreichbar in der Tiefsee lebt.

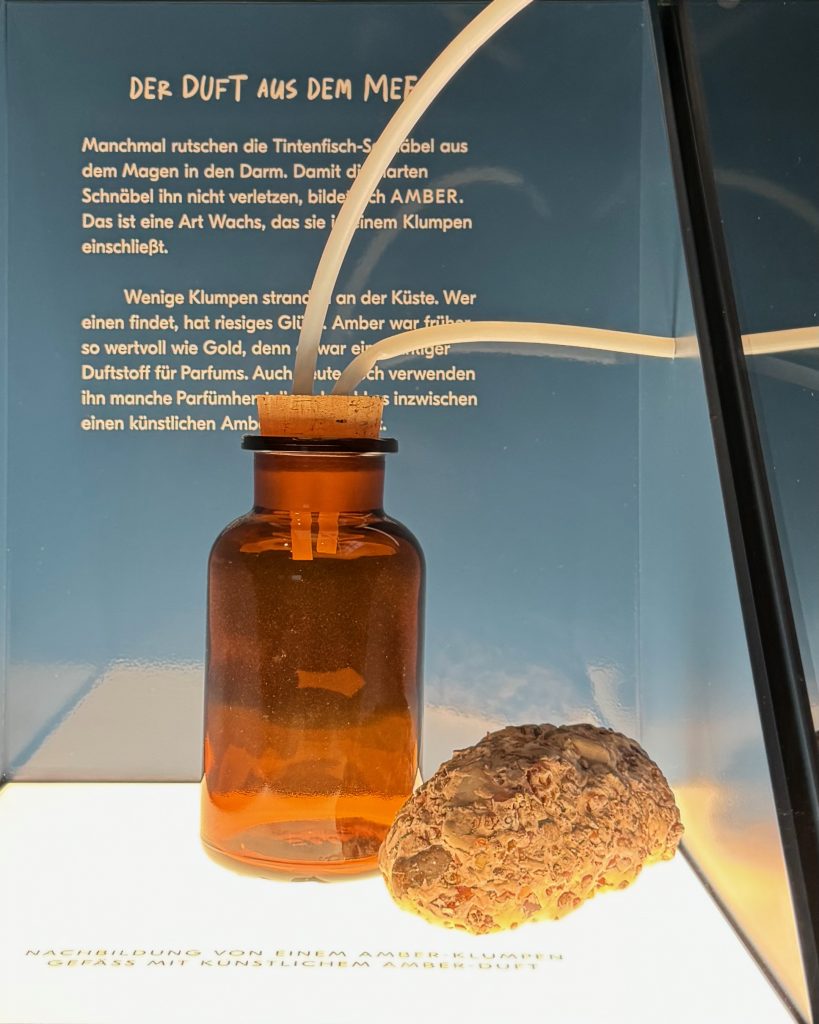

Da der Wal die Schnäbel nicht verdauen kann, sammeln sie sich im Magen und rutschen von dort manchmal in den Darm, wo sie von einer wachsartigen Substanz, dem Amber, umschlossen werden, der die Darmwand vor dem spitzen Fremdkörper schützt.

An den Strand gespülte oder künstlich gereifte Amberklumpen aus dem Darm getöteter oder gestrandeter Pottwale wurden früher wegen ihres besonderen Dufts (holzig, trocken, balsamisch, tabakartig) und ihrer Eigenschaft, andere Düfte zu binden und zu verstärken, von Parfümeuren geschätzt. Inzwischen gibt es synthetische Ersatzstoffe.

Das Geruchsexponat besteht aus der Nachbildung eines Amberklumpens, der in einer Vitrine zusammen mit einem Apothekerglas präsentiert wird, das künstliche Duftessenz enthält. Eine Gummiballpumpe und zwei Schläuche ermöglichen es, daran zu riechen.

Ohne das Geruchserlebnis wäre das nur visuell erschließbare Präparat des nachgebildeten Amberklumpens weit weniger zugänglich.

Teil 05: Wie komme ich zu einem Exponat, das funktioniert?

Bei der Entwicklung der Exponate für die Erlebnisstation Wale im Hessischen Landesmuseum Darmstadt habe ich darauf geachtet, dass sie, bis auf den Geschmack, zusammen alle Sinne ansprechen. Die an Kinder und ihre Familien gerichtete Ausstellung erzählt die Geschichte der Wale von ihrer industriellen Nutzung bis zu ihrem fast weltweiten Schutz.

Weil Wale über lange Zeit auch Nutztiere waren, verschränken sich zoologische und kulturhistorische Fragestellungen. Ihr Blubber, eine dicke Fettschicht, die sie warm hält, war ein wichtiger Rohstoff u. a. zur Herstellung von Margarine, Seife und Sprengstoff.

Wale benötigen den Blubber als Isolation in kalten Meeresregionen, weil Wasser die Wärme deutlich schneller ableitet als Luft. Es lag nahe, zu diesem Thema ein Exponat zu entwickeln, mit dem sich die höhere Wärmeleitfähigkeit taktil nachvollziehen lässt.

Meine erste Idee war, ein mit Luft und ein mit Wasser gefülltes Glasgefäß als Tast-Exponate zu verwenden. Problematisch war allerdings, dass das Glas selbst einen relativ hohen Wärmeleitkoeffizienten hat. Dadurch war der Unterschied kaum noch spürbar. Eine Reihe weiterer praktischer Probleme hat mich daran zweifeln lassen, dass sich ein Exponat zu dem Thema auf diese Weise umsetzen lässt.

Obwohl ich grundsätzlich versuche, bei der Exponatkonzeption möglichst dicht am Konkreten zu bleiben, habe ich mich in diesem Fall für einen Abstraktionsschritt entschieden und die Stoffe Luft und Wasser durch Polyurethan und Kalksandstein repräsentiert, die ihnen in ihrer Wärmeleitfähigkeit entsprechen. Die Materialien sind nicht dieselben, aber die eine Eigenschaft, auf die es ankommt, ist gleich. Damit haben sich auch alle anderen Probleme gelöst. Sie brauchen keinen Behälter, ihre Form ist anpassbar, sie können beliebig eingefärbt werden und sie lassen sich direkt berühren. Oftmals steht das Einfache nicht am Anfang, sondern am Ende der Entwicklung.

Teil 04: Darf es auch einmal etwas Altbewährtes sein?

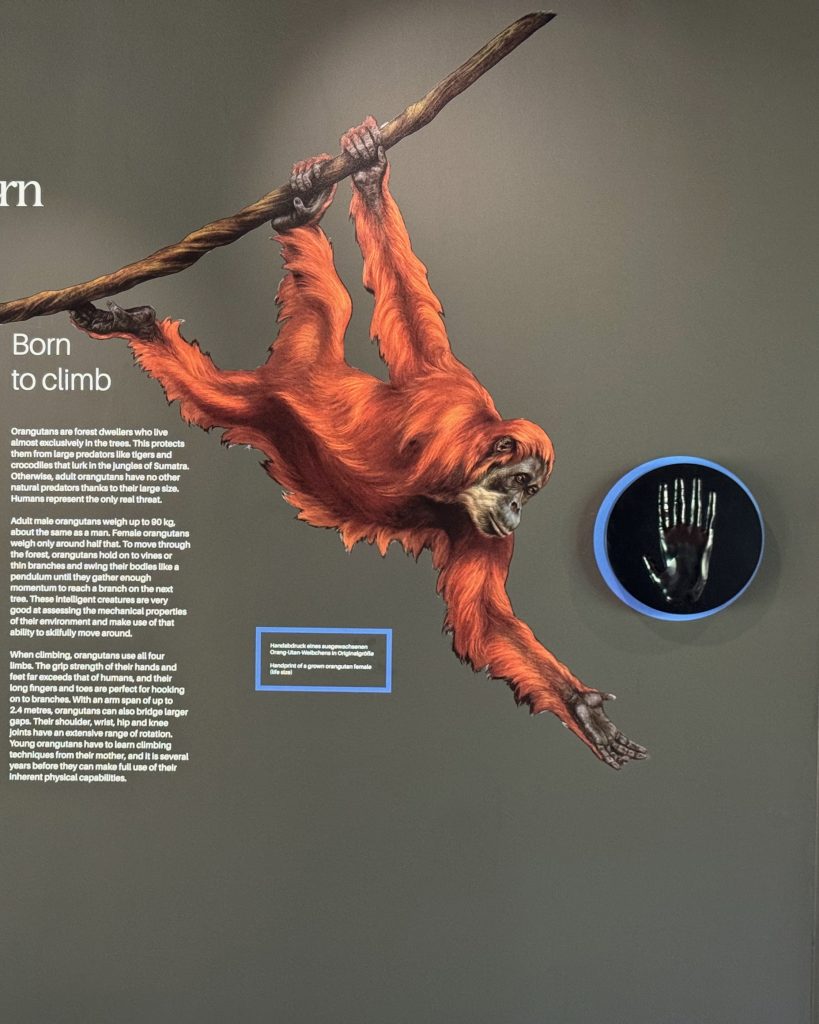

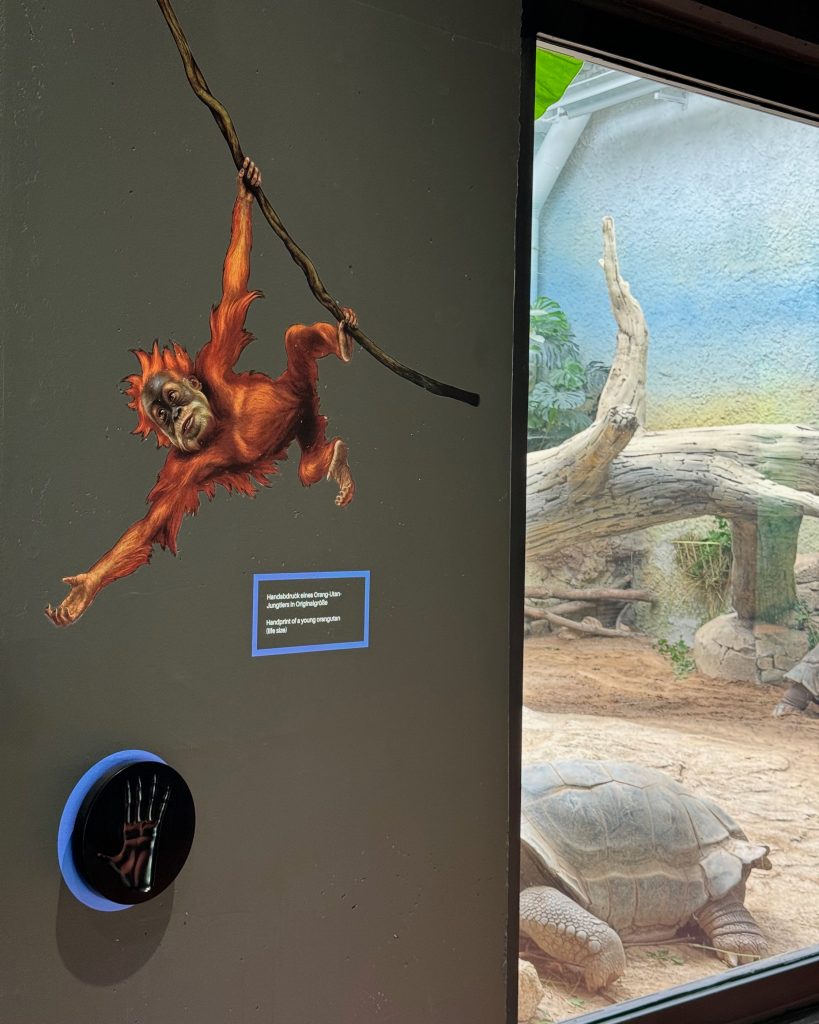

Zu den beliebtesten Hands-on-Exponaten in Zoos zählen Abdrücke von Pfoten und Füßen verschiedenster Säugetiere, Vögel und Amphibien. Kinder und Erwachsene können ihre Hand hineinlegen, haben ein haptisches Erlebnis und sie ermöglichen ihnen, sich über die Größenunterschiede zu den Tieren ins Verhältnis zu setzen.

Doch gerade weil man die Abdrücke so oft in Zoos sieht, halte ich es für wichtig, kritisch zu überprüfen, ob sie bei einer neuen Ausstellung vorwiegend wegen ihrer Beliebtheit zur Auswahl stehen. Das wäre für mich eher ein Grund, darauf zu verzichten, denn ein solches Kriterium verleitet dazu, die übergeordnete Erzählung aus dem Blick zu verlieren.

Im Orang-Utan-Haus aber erschienen mir die Handabdrücke eines ausgewachsenen Weibchens und eines Jungtieres als Exponat besonders lohnend. Zum einen findet sich auch in ihnen die Leitidee umgesetzt, dass sich die beiden Menschenaffenarten als Gegenüber begegnen. Weil Daumen und der untere Abschnitt des Handtellers bei beiden fast identisch sind, fügt sich die menschliche Hand dort perfekt in den Abdruck ein. Über die haptische Erfahrung der Passung kommt es fast zwangsläufig zu einer starken Identifikation.

Zugleich wird auch der Unterschied unmittelbar deutlich. Der Handteller ist gestreckter und die übrigen Finger wesentlich länger als beim Menschen. So lässt sich mit den Exponaten die bemerkenswerte Kletterfähigkeit der Tiere verdeutlichen, die unter anderem darauf beruht, dass sie ihre Hände als Haken einsetzen, wenn sie sich, wie ein Pendel schwingend, von Ast zu Ast hangeln.

Bei der Konzeption einer Ausstellung sind für mich Kategorien wie bewährt oder innovativ zunächst einmal nachrangig. Mein Fokus liegt auf der Stimmigkeit der Erzählung. Natürlich ist es immer reizvoll, etwas Neues auszuprobieren. Aber das Innovative ist für mich kein Selbstzweck, genausowenig wie das Bewährte. Manchmal passt es, manchmal nicht.

Teil 03: Ist ein Exponat, das Rätsel aufgibt, zu gewagt?

Von der Leitidee ausgehend, sich selber in den Orang-Utans wiederzuerkennen, erschien es mir vielversprechend, das Publikum vor eine Aufgabe zu stellen, die ein Tier bereits erfolgreich absolviert hat. Dazu habe ich nach einem Versuchsaufbau gesucht, der sich im Rahmen der Ausstellung nachbilden lässt.

Das Ergebnis ist ein Kasten mit einer Tür ohne Griff, unter der in einem Fach ein Objekt aus zwei verbundenen Rundstäben liegt. Daneben befindet sich eine Öffnung mit der Kontur einer Acht.

Normalerweise sollte die Handhabung eines interaktiven Exponats keine Rätsel aufgeben. Hier ist weder klar, wie man es benutzt, noch, worum es genau geht. Das Publikum muss selbst herausfinden, dass es das Objekt in das Loch stecken kann, um die Tür zu öffnen.

Dahinter lässt sich ein Video starten, in dem derselbe Ablauf von einem Orang-Utan vollzogen wird. Ein zweites zeigt eine noch schwierigere Aufgabe und dem Publikum wird Gelegenheit gegeben, über eine Lösung nachzudenken. Wo viele Menschen scheitern, gelangt der Orang-Utan in kurzer Zeit ans Ziel.

Eine Karte auf der Rückseite der Tür leitet von der Problemlösungskompetenz der Tiere dazu über, dass Orang-Utan-Gemeinschaften an verschiedenen Orten Techniken entwickelt haben, die nur dort vorkommen. Dadurch, dass diese an nachfolgende Generationen weitergegeben werden, etablieren sich wie bei den Menschen eigene Kulturen.

Die inhaltliche Abfolge der Exponate ließ für den Kasten im Orang-Utan-Haus nur einen wenig attraktiven Platz in einer Gangecke neben einem Heizkörper übrig. Genau dieser Ort erwies sich für das Exponat als ideal. In seiner zurückhaltenden, etwas technischen Anmutung fügt es sich perfekt in die Umgebung ein und muss genauso entdeckt werden, wie seine Funktion.

Doch die Sorge, dass das Publikum es links liegen lassen könnte, war unbegründet. Im Gegenteil: Seine Randständigkeit und unklare Bedeutung zieht besonders das Interesse auf sich, gerade auch bei Kindern.

Teil 02: Wie lässt sich eine Leitidee in ein Exponat übersetzen?

Die Tatsache, dass Orang-Utans und Menschen zu einer gemeinsamen Familie, den Menschenaffen, gehören, war mein Ausgangspunkt für die Entwicklung des zweiten Kapitels der Ausstellung im Orang-Utan-Haus des Zoo Dresden. Dieses beschäftigt sich mit den namensgebenden Bewohnern des Hauses.

Meine Leitidee war, dass das Publikum etwas von sich in den Orang-Utans wiedererkennt und dadurch angeregt wird, sein Verhältnis zu den entfernten Verwandten des Menschen zu hinterfragen. Doch wie lässt sich solch ein allgemeiner Ansatz in einem Exponat konkretisieren?

Ich wollte nicht einfach nur Fähigkeiten der Tiere zeigen, die sie mit uns teilen. Mir ging es um eine Identifikation mit ihnen, die viel stärker wirkt. Bei meinen Recherchen bin ich dann irgendwann auf ein Paper im „International Journal of Primatology“ gestoßen, das ein am Menschen entwickeltes System zur Analyse von Gefühlsaudrücken anhand mimischer Muskelbewegungen auf Orang-Utans überträgt. Im Paper wird gezeigt, dass sich bei den Tieren annähernd dieselben Muskelbewegungen nachweisen lassen, die beim Menschen bestimmte Basisemotionen wie Freude und Ekel anzeigen.

Davon ausgehend habe ich ein interaktives Exponat konzipiert, das es ermöglicht, sich selbst im tierischen Gegenüber wiederzuentdecken. Der Blick in einen halbdurchlässigen Spiegel zeigt das eigene Gesicht mit der imitierten Emotion, die bei dem jeweiligen Kasten vorgegeben wird (Freude, Wut oder Ekel). Beim Drücken eines Tasters wird der Spiegel langsam durchsichtig und das Gesicht blendet in die Illustration eines Orang-Utan-Gesichts über, in dem dieselben oder direkt benachbarte Muskeln angespannt sind.

Das Tier blickt einem als Alter Ego entgegen, die beiden Menschenaffenarten spiegeln sich ineinander.

Teil 01: Warum Vögel?

Eines der prominentesten Exponate der Dauerausstellung im Orang-Utan-Haus des Zoo Dresden ist die Wandbespielung mit Vogelillustrationen von Falk Nordmann. Wie bin ich zu dieser Lösung gekommen?

Die Illustrationen sind Teil des ersten Kapitels zum tropischen Regenwald. Sie zeigen eine Auswahl in Deutschland und auf Sumatra verbreiteter Vogelarten, wo die Artgenossen der im Zoo Dresden gehaltenen Orang-Utans beheimatet sind. Aus den dortigen Arten sind doppelt so viele ausgewählt wie aus den bei uns vorkommenden, was dem realen Zahlenverhältnis entspricht. Zwischen den beiden Vogelgruppen gibt es eine Lücke, die dieses Verhältnis sichtbar und so die besondere Artenvielfalt im tropischen Regenwald erlebbar macht. Meine Wahl viel auf Vögel, weil sie sich am stimmigsten über die gesamte Höhe der Wand räumlich integrieren ließen.

Am Anfang ging es darum, für die Artenvielfalt im tropischen Regenwald ein Bild zu finden. Es war schnell klar, dass zum einfachen Verständnis die Darstellung einer Relation notwendig werden würde. Mit einer Infografik wäre das möglich gewesen, aber der Abstraktionsgrad sprach dagegen.

Ein noch wichtigerer Aspekt war, die Gegebenheiten der Architektur aufzunehmen. In dem schmalen, umlaufenden Gang des ringförmigen Gebäudes erzeugen dunkle Farben eine gedämpfte Lichtstimmung. Um Spiegelungen zu minimieren, befindet sich an den Stellen, wo große Fenster Einblicke in die Gehege bieten, auf der gegenüberliegenden Seite eine geschlossene Wand. Die dadurch entstehenden langen, dunklen Wandflächen galt es, zu bespielen, denn in den Gang gestellte Exponate hätten die durch die gebogenen Wände erzeugte Dynamik gestört.

Die Illustrationen fliegender Vögel sind anders als eine Infografik so raumgreifend, dass sie die gesamte, sehr lange Wandfläche beleben. Zusätzlich unterstützen sie den von der Architektur erzeugten Bewegungsimpuls. Sie können dasselbe erzählen wie eine abstrakte Relation, aber viel lebendiger und sinnlicher.